NaturschutzForum fragt nach Vorkehrungen gegen die nächste Dürre

Weser-Ems. Entlang der Flüsse gleicht der Nordwesten momentan einer Seenplatte. Diese für direkt Betroffene bedrohlichen und dramatischen Hochwasserstände lassen die wiederkehrenden sommerlichen Dürren fast in Vergessenheit geraten. Fallende Grundwasserstände, fast leere Talsperren, teure Beregnungen und Grenzen der Trinkwasserversorgung erscheinen wie Bedrohungen aus einer anderen Zeit. Doch das Wasser, was jetzt zu viel ist, fehlt im Sommer. Angesichts zunehmender Wetterextreme wird dies so weitergehen, wenn nicht kurzfristig und beschleunigt Vorsorge-Maßnahmen umgesetzt werden. Die Biologische Schutzgemeinschaft Hunte Weser-Ems e.V. (BSH) sieht daher im augenblicklichen Wettergeschehen nicht nur ein existenzielles Landunter, sondern auch eine Chance, gegen den Wassermangel in kommenden Vegetationsperioden vorzubeugen.

Fließgewässer Hunte. Erosionsstrecke Mittellauf (Flussgebiet Weser) im Vergleich: Normalwasserstand im August 2020 (links) und bei Hochwasser im Dezember 2023 (rechts). Alle Fotos mit Ausnahme der Grafik und des Luftbildes: BSHnatur

Denn die Hochwasser-Probleme werden forciert durch die Ausbreitung von Siedlungen in Gewässernähe, durch die ständige Verdichtung des Entwässerungsnetzes und die Umwandlung der meisten naturnahen Gewässer zu Vorflutern. Nun muss umgedacht und schnell gehandelt werden. Es gilt, den Gewässern Raum zu lassen, Rückstauräume zu öffnen und möglichst viel Niederschlagswasser dem Grundwasser zuzuführen, statt es in die Nordsee abzuleiten.

Tätig werden kann jeder Haus- und Grundbesitzer: Die Versickerung des Dachwassers im Garten sollte, wo möglich, Pflicht sein, statt das Wasser über die Regenwasserkanalisation abzuleiten. Das würde die Fließgewässer schon erheblich entlasten. Einige Kommunen unterstützen mit Förderprogrammen bereits den Einbau von Zisternen, die das Wasser speichern. Ebenso notwendig ist die bauliche Umgestaltung von Versiegelungen im öffentlichen Raum. Es muss entsiegelt werden oder wasserdurchlässige Materialien im Straßen- und Wegebau verwendet werden. Wie das geht, ist heute behördliches Allgemeinwissen, es muss nur schneller in Angriff genommen werden und finanzielle Priorität haben. Anzustrebendes Ziel wäre für Gemeinden, wo es Möglichkeiten gibt, das Schwammstadtprinzip zu leben und umzusetzen.

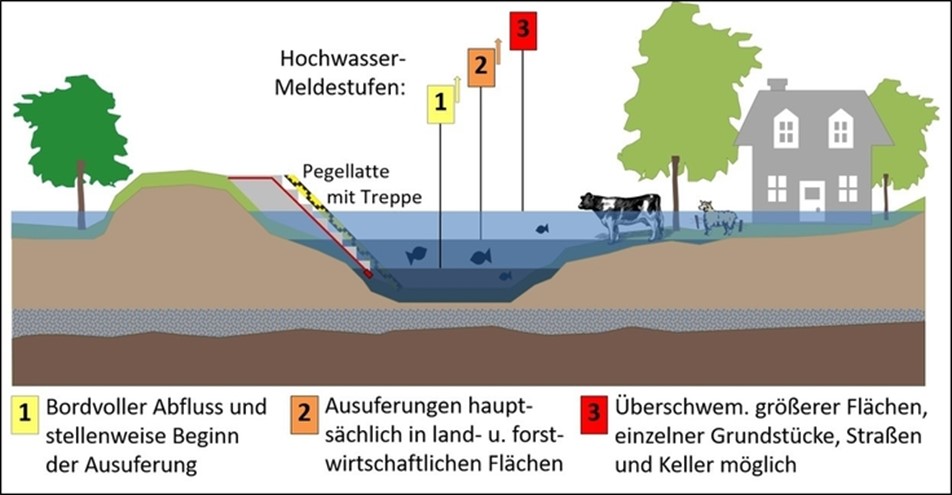

Der Maßstab für den Hochwasserschutz sind mindestens 100-jährige Ereignisse. Wird das nicht beachtet, kann es zu Überschwemmungen kommen, die nicht durch Deiche und auch nicht durch Deicherhöhungen verhindert werden können. Abflussprofile, Alter und Baumaterial sind für die Standsicherheit entscheidend. Hilfsmittel wie Sandsäcke und Bigbags helfen zur provisorischen Abdichtung von Schäden. Niederungen sind freizuhalten von Bebauung und Ackerwirtschaft. Im Zweifel weisen die Hochwasserstände den Bedarf an frei zu haltenden Flutungsflächen aus. (Hunte Mittellauf, das Wasser staut sich in einem Parkgelände und fließt mit hohem Tempo durch die Innenstadt von Wildeshausen Richtung Oldenburg. Das BSH-Schild informiert über den Fluss zu ruhigeren Zeiten).

Erfreulicherweise haben Wasser- und Bodenverbände wie die Hunte-Wasseracht und Hase-Wasseracht bereits wirkungsvolle Maßnahmen für eine eigendynamische Gewässerentwicklung vorzuweisen. Das Prinzip „Laufverlängerung“ durch neue Bach- und Fluss-Schleifen bringt ebenso eine Entlastung von Hochwasserspitzen wie die Sicherung traditioneller Hochwasser-Polder, die z.B. am Unterlauf der Hunte mit Unterstützung von Sielen und Pumpwerken die schwankenden Wasserstände managen.

Entscheidend ist nach Auffassung der BSH auch, dass Saumbiotope, Bruchwälder, Brachen und Grünland entlang der Gewässer erhalten bleiben und ausgeweitet werden. Je näher am Fließgewässer, umso extensiver sollte die Bewirtschaftung ausfallen. Auf langfristige Sicht kommt diese Entwicklung der Förderung von vielfältigen Biotopen und der Schaffung von Retentionsräumen der hiesigen Bevölkerung zugute. Wenn das der Bevölkerung wichtig ist, muss ihr das ein entsprechend finanzieller Ausgleich für die Landwirte wert sein.

Die Besiedlung und Bewirtschaftung der Landschaft muss den Raumbedarf für stärkere Niederschläge berücksichtigen und größtmöglichen Abstand vom Fließgewässer einhalten. Das bedeutet, dass großzügig bemessene Offenlandschaften freibleiben müssen. links: Lethe, Luftbild aus BSH-Archiv, rechts oben: Hunte bei Garmhausen, südl. v. Wildeshausen, Foto: BSHnatur, rechts unten: Dammer Wiesen, Foto: W. Brinkschröder

Erinnert sei laut BSH auch an die häufig bekundete Notwendigkeit der Erschließung neuer Grundwasservorkommen zur Trinkwassergewinnung, wie das Beispiel der Stadt Oldenburg mit Blick auf den Hegeler Wald (Großenkneten) zeigt. Hier sollte neben dem Appell an die Bevölkerung, sparsamer im Wasserverbrauch zu sein, zunächst die vorhandene Trinkwasserversorgung technisch optimiert werden, ohne gleich neue Grundwasservorkommen erschließen zu wollen (z.B. Wiederverwendung bzw. Filterung von schwach belastetem Brauchwasser zur Gartenbewässerung).

Das derzeit reiche Niederschlagsangebot sollte also auch mit anderen Augen gesehen und dazu genutzt werden, das Grundwasser zu speisen und in Talsperren einen Teil des Niederschlagswassers als Reserven für trockenere Phasen im Jahr zu speichern.

Nasse Wiesen und Flachwasserzonen sind auch zu Zeiten von Hochwasser Nahrungsquartiere für Zugvögel, darunter Watvögel (Limikolen) wie Kampfläufer (oben) und Dunkler Wasserläufer (unten) – passend ausgerüstet mit langen Beinen und Schnäbeln. Fotos: W. Brinkschröder

In feuchtem Grünland finden sich Äsungsplätze für Anatiden wie Knäkente (links) und Blässgänse. Fotos: W. Brinkschröder

Hintergrund-Information:

Biologische Schutzgemeinschaft Hunte Weser-Ems e.V. (BSH, Hg., 1994): Die Hunte. Portrait eines nordwestdeutschen Flusses, 234 S., Isensee Verlag Oldenburg, ISBN: 3-9223788-28-2, darin folgende Fotos:

S. 41 (Bild 13) Hochwasser in Wildeshausen

S. 60 (Bild 19) Überschwemmter Vorplatz des HBF Oldenburg 1962

S. 68 (Luftbild 23) Hunte und Küstenkanal in Oldenburg-Achterdiek mit Laubbäumen (auf Hunte-Deich inzw. z.T. 2023 gerodet)

S.76 (Bild 27): Deichbruch in Höhe Astrup auf der westlichen Seite der Hunte an der Grenze Wardenburg/Sandkrug, März 1981, das Huntewasser strömt in großem Umfang ab in die Mitte des Orts Wardenburg, Zahlreiche Häuser, darunter auch der Landgasthof Fischbeck standen komplett unter Wasser

NWZ (29. 12. 2023, S.18): Überschwemmungen waren früher die Regel. Stadtgeschichte: Rückhaltebecken, Sielanlage, Polder und Hunte-Sperrwerk schützen heute die Stadt Oldenburg

Kreiszeitung Diepholz https://www.kreiszeitung.de/lokales/diepholz/lemfoerde-ort48657/absaeuft-hochwasser-im-ochsenmoor-am-duemmer-wenn-das-wohnzimmer-92751500.html

NLWKN (22. 12. 2023): Landesweite Hochwasserlage verschärft sich über die Feiertage. PM

NLWKN-Pegelonline (niedersachsen.de) https://www.nlwkn.niedersachsen.de/aktuelle-hochwasserlage

Hochwasserportal länderübergreifend: https://www.hochwasserzentralen.de/