aus den VBIO-News 37/2024 Aktuelles aus den Biowissenschaften 02. 10. 2024

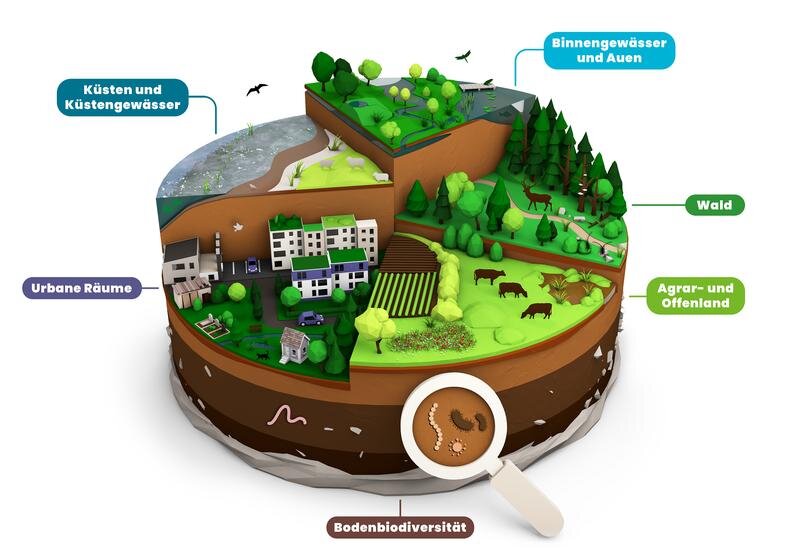

Mehr als die Hälfte der natürlichen Lebensraumtypen in Deutschland weist einen ökologisch ungünstigen Zustand auf, täglich verschwinden weitere wertvolle Habitatflächen. Die Konsequenz: Populationen von Arten schrumpfen, verarmen genetisch oder sterben aus – mit direktem Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und Funktionsweise von Ökosystemen. Ein Drittel der Arten sind gefährdet, etwa drei Prozent sind bereits ausgestorben. ….

In kaum einem Land wird so viel zur biologischen Vielfalt geforscht wie in Deutschland. Für den Faktencheck Artenvielfalt (FA) haben mehr als 150 Wissenschaftler:innen von 75 Institutionen und Verbänden nun die Erkenntnisse aus über 6000 Publikationen ausgewertet, und in einer eigens dafür entwickelten Datenbank zusammengeführt. Um langfristige Entwicklungen zu erkennen, haben sie einen bisher noch nicht dagewesenen Datensatz von rund 15.000 Trends aus knapp 6200 Zeitreihen erstellt und analysiert. „Der Faktencheck Artenvielfalt ist weltweit eines der ersten Beispiele, wie große internationale Berichte – wie die globalen und regionalen Assessments des Weltbiodiversitätsrates IPBES – auf einen nationalen Kontext zugeschnitten aussehen können, mit dem Ziel, Handlungsoptionen für die konkrete nationale und subnationale Politik aufzuzeigen und zu entwickeln“, erklärt Prof. Dr. Christian Wirth, Professor an der Universität Leipzig und Mitherausgeber des FA.

Die Ergebnisse sind ernüchternd. Insgesamt sind 60 Prozent der 93 untersuchten Lebensraumtypen in einem unzureichenden oder schlechten Zustand. Am schlechtesten steht es um ehemals artenreiche Äcker und Grünland, Moore, Moorwälder, Sümpfe und Quellen. Der FA stellt nur wenige positive Entwicklungen fest, beispielsweise in Laubwäldern – doch diese werden akut vom Klimawandel bedroht.

10.000 Arten in Deutschland sind bestandsgefährdet . . .

Weiteres siehe: www.oekom.de/…Naturchutz&schlagwort

sowie: www.vbio.de/aktuelles/