Soweit erkennbar, reichen die bestehenden Initiativen von Verbänden, Ländern und Kommunen zur Rückhaltung von Niederschlägen und schonenden Nutzung von Grundwasser nicht aus, um den auch weiterhin zu erwartenden Engpässen in der Wasserversorgung zu begegnen. Das betrifft bundesweit sowohl den Umgang mit Trinkwasser als auch die Verwendung zur Berieselung von landwirtschaftlichen Nutzflächen mit Grundwasser. Das Naturschutzforum Deutschland (NaFor) appelliert an Wasserverbände und Behörden, deutlich mehr und schneller als bisher Maßnahmen zur Rückhaltung von Niederschlägen umzusetzen. Praktische Umsetzungen helfen mehr als Proklamationen.

In der gerade veröffentlichten Nationalen Wasserstrategie fehlen insbesondere auch Regelungen oder Kontrollen, um das Bevorraten mit Wasserspeichern konsequent zu fördern und übermäßige Nutzungen zu reduzieren, so Prof. Dr. Helmut Schmidt, Präsident des Naturschutzforums Deutschland (NaFor).

Bestehende Wasserspeicher erfüllen verschiedene Funktionen: Talsperren und die über Pipelines erfolgende Fernversorgungen von Städten wie im Falle Bremens durch die Harz-Wasserwerke werden seit Jahrzehnten erfolgreich betrieben. Talsperren, tragen dazu bei, ausreichenden Wasserstand und damit den Schiffsverkehr auf Kanälen garantieren – Beispiel Thülsfelder Talsperre für den Küstenkanal.

Wenn nun auch Landesteile mit unterdurchschnittlichen Niederschlagsmengen wie in östlichen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg ähnlich versorgt werden sollen, ist das zu begrüßen. Allerdings darf das nach Ansicht von NaFor keinesfalls auf Kosten der Wasserversorgung von Feuchtgebieten erfolgen. Vielmehr müssen Auffanganlagen für Niederschläge neu eingerichtet werden

Ein mittlerer Wasserstand wäre vorzuhalten, der eine Ausgewogenheit zwischen dem Biotop- und Hochwasserschutz berücksichtigt, unterstützt durch die Verlängerung der Flussläufe über neue Mäander und Überlaufbecken.

Das Naturschutzforum empfiehlt daher nachdrücklich, auf allen Ebenen Maßnahmen zu ergreifen, die die Vor-Ort-Versickerung von Niederschlägen, die auf Hausdächern und Straßen niedergehen, sicherstellen. Die schnelle Ableitung des Wassers über Kanalisation und Vorfluter vor allem im Winterhalbjahr ist nicht zielführend. „Es ist eine der einfachsten Maßnahmen, Fallrohre mit Froschklappen zu versehen und das Wasser im Garten oder auf Freiflächen zu verrieseln oder in Zisternen und Rückhaltebecken zu speichern“ erläutert der Präsident des NaFor.

NaFor weist darauf hin, dass viele Gemeinden bereits entsprechende Verfügungen haben, es aber an konsequenten Kontrollen vermissen lassen. Auch kümmern sich viele Wasserversorger zu wenig um Hinweise zum sparsam(er)en Umgang mit Trinkwasser.

Die großzügigen Genehmigungen von Flächenberieselungen in der Landwirtschaft durch leistungsstarke Rotationssprenger bedürfen nach Ansicht von NaFor ebenfalls der Begrenzung. Wer mehr verbraucht, soll auch mehr dafür bezahlen. Grundlage bietet das aufzubauende „Grundwasser-Echtzeitentnahmemonitoring“ (s. Nr. 4 auf S. 83). Dieses Instrument könnte auch genutzt werden, um wasserschädliche Einleitungen bzw. Versickerungen überschüssiger Dünger-Stoffe einzudämmen.

Vergünstigungen sind dagegen zu gewähren für ökologische Leistungen zugunsten des naturnahen Wasserhaushalts, der Wasserqualität und Röhrichtbildung im Uferrandbereich. Die der Landwirtschaft zugehörigen Vertreter in den Interessen- und Wasserverbänden sind auf max. 50 % zu begrenzen. Naturschutzverbände und Staatswald-Vertretungen sollten obligatorisch Mitglieder in den Entscheidungsgremien sein.

Zu einigen der in der Nationalen Wasserstrategie (III. Aktionsprogramm Wasser, S. 82-115) gemachten Vorschlägen nimmt das Naturschutzforum Deutschland wie folgt Stellung:

.

Zu 1) Mittel- bis langfristig angelegte flächendeckende regionale Wasserdargebots- und Wasserbedarfsanalysen sind, auch auf Grundlage der EU-Wasserrahmenrichtlinie unter Einbeziehung von z.B. aktualisierter und öffentlich einsehbarer kommunaler Kompensations- und Güllekatastern, erforderlich. Der Hochwasser-Vergleichszeitraum umfasst mindestens 200 Jahre (z.Z. 100 Jahre).

Zu 6 / 41) Es werden die Errichtung von Rückhaltebecken einschl. (ehem.) Feuerlöschteiche und Zisternen im Wohn-/Gartenbereich gefördert. Wasserbeschaffungsverbände weisen die Verbraucher regelmäßig auf die Pflichten zur Einhaltung von Wasserrückhaltungs-Vorgaben hin. Gemeinden sind gehalten, die Umsetzung zu überwachen und ggf. zu ahnden.

Zu 7) Spezifische Leitbilder des regionalen, naturnahen Wasserhaushalts werden entwickelt, die hydrogeologischen und bodenhydrologischen Daten zusammengefasst dargestellt.

Zu 9) Vorranggebiete für die Grundwasserneubildung und die zukünftige Wasserversorgung (Wasserschutzgebiete) sind auszuweisen. Keine Erschließung neuer Wasservorkommen, solange nicht eine nachhaltige Wassermengennutzung erreicht ist (s.10).

Zu 10 / 54) Reduzierung der Wassermengennutzung mit effizienter wassersparender neuer Technik ist ebenso zu fördern wie die Wiederverwertung von Brauchwasser im Kreislauf.

Zu 12) Förderung der natürlichen Bodenfunktionen im Hinblick auf den Bodenwasserhaushalt, den Wasserrückhalt in der Fläche, die Grundwasserneubildung und die Sandlücken-Mesofauna (Vermeidung von Austrocknen auch oberflächennaher Böden zugunsten von z.B. Mesofauna (Regenwürmer usw.), Erhalt stocherfähiger Böden für Wiesenvögel, Erhalt lückiger und von Reptilien (Blindschleichen) und Kleinsäugern (auch als Nahrungsbasis für höhere Wirbeltiere) durchwühlbaren bzw. besiedelbaren Böden.

Zu 13) Verringerung von Hochwasserspitzen durch Priorisierung von Versickerungen, dadurch auf Sandböden auch Förderung der Filterung belasteter Überschwemmungen.

Zu 15) Moorschutz muss divers erfolgen, keine Abtorfung mehr, in deren Grabenschluchten Wirbeltiere und Insekten ertrinken. Moorschutz zu stärken, bedeutet auch, bestehende (halb) trockene, z.T. bewaldete Moore als Ruhezonen mit einer eigenen Sekundärfauna/-flora unangetastet zu lassen, ggf. durch gezielte geringe Durchfeuchtung zu optimieren. Paludikulturen werden außerhalb bodenbelasteter Intensivstandorte (z.B. Mais) kritisch gesehen, da Erfahrungen fehlen und eine weitere Eutrophierung durch Rohrkolben (Typha / “Lampenputzer“ etc.) auf nährstoffarmem Untergrund unerwünscht ist. Die vorhandene schutzwürdige Avifauna auf Extensivgrünland ist zu fördern, nicht das undifferenzierte Unterwassersetzen. Denn im Gegensatz zur Sekundärbesiedlung basieren Regenerationsversuche von Mooren in der Regel auf Artenarmut und Nährstoffmangel.

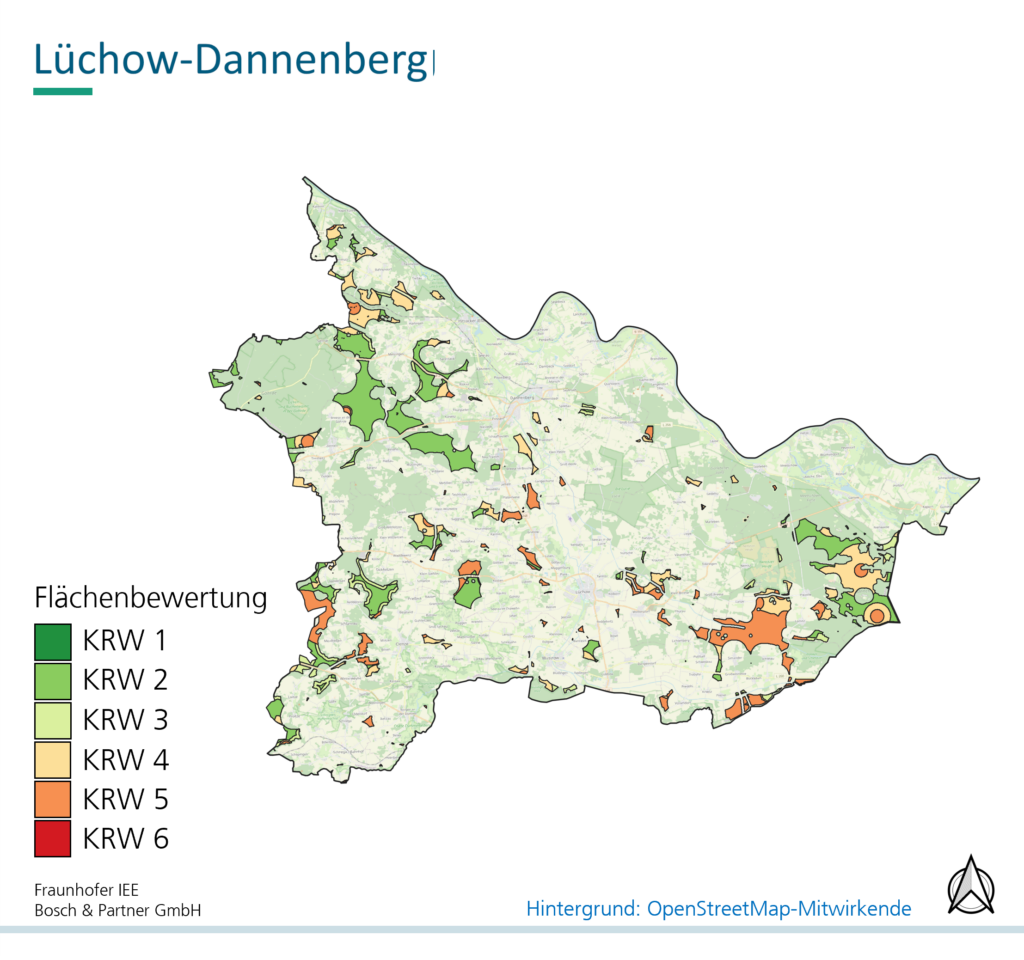

Zu 16 / 68) Ein Dialog von Land- und Wasserwirtschaft sowie Gewässerschutz mit dem (außer-) behördlichen Naturschutz, der Fischerei und Jagd sind biotopbezüglich unverzichtbar. Außer den empfohlenen Leitbildern sind vor allem gemeinsame landschaftsindividuelle Expertisen vor Ort wichtig. Die Einschätzungen von Naturwerten und Entwicklungsmöglichkeiten können schon innerhalb eines Landkreises stark variieren, lassen sich also nur sehr eingeschränkt verallgemeinern. Entsprechende Schulungen bzw. Fortbildungen sind bezüglich der Qualifizierung der Bediensteten der Gewässerunterhaltung und auftragnehmenden Firmen (DEULA etc.) regelmäßig durchzuführen.

Zu 17 / 66) Eine Praxishilfe für gewässerschonende klimaangepasste Landnutzung nach Art der Schriften zur “Guten fachlichen Praxis“ der Landwirtschaftskammern ist hilfreich. Bestehende Texte des BZL und UBA sind entsprechend hochrangig zu erweitern und auch der Ausbildung und beruflichen Bildung in Land- und Forstwirtschaft sowie Gartenbau (Univ., FH, BBS) als zentrale Inhalte zu Grunde zu legen.

Zu 18) Das Bundeswaldgesetz und die Länderwaldgesetze regeln die waldgebundenen Wasserkreisläufe und Wasserrückhaltung. Belastungen von Waldbesitz durch Abgabenerhebung von Wasser- und Bodenverbänden sind auszuschließen (Beispiel: Hunte-Wasseracht erhebt für einen 32 ha großen Wald in Wildeshausen/Düngstrup 560,- EUR/a, das ist keinesfalls zu rechtfertigen). Die wasserwirtschaftlichen Ökosystemleistungen sollten stattdessen durch Zuschüsse von Seiten der örtlichen Wasserverbände maßgeblich unterstützt werden, z.B. durch die Pflicht zu Neupflanzungen, zu Bruthilfen etc. Entsprechende Vorgaben sind auch im Bundeswasserverbandsgesetz zu machen.

Zu 20) Die Bodenentsiegelung ist zugunsten des Einbaus von diversen technischen Versickerungsmöglichkeiten (verbindlich bei Neu- und Umbauten) und Entsiegelungsprojekten (im Falle älterer Baulichkeiten) durchzuführen.

Zu 21 / 23) Auenentwicklung und Gewässerentwicklungskorridore, Ruhezonen auf und am Wasser planen und realisieren. Hier sind -auch auf dem Weg von Raumplanungen und Raumneuordnungen (Flurbereinigungen)- im Biotopverbund (Naturkorridore) geeignete Flächen zu erwerben oder vorzuhalten, vor allem naturflächen-verbindende bzw. -überbrückende Areale, Laufverlängerungen, Altarmanschlüsse, Rückgewinnung natürlicher Retentionsräume und Nutzungsänderungen (Folgelandschaften wie ehem. Kiesgruben, Sand- und Kleinentnahmestellen). Das betrifft -je nach Siedlungsdichte, Bebauung, Bewirtschaftung und touristischen Interessen- 15 bis 30 % einer Flusslandschaft (incl. Einzugsgebiet und direkte Seitenräume) mit der Priorität „naturnahe zu entwickelnde Ruhezone“. Der Natur- und Artenschutz ist hier vorrangig gegenüber anderen Nutzungsinteressen (einschließlich des Wassersports) einzustufen. Das schließt behördliche Genehmigungspraktiken aus (Beispiel Landkreis Diepholz: Investitionen für den Naturschutz nur dann, wenn Tourismus und Wassersport gleichzeitig in gleichem Umfang gefördert wird).

Zu 24) Ähnlich dem Grünen Band entlang der ehemaligen DDR-Westgrenze ist ein „Blaues Band Deutschland“ am Wasser zu entwickeln. Hierzu zählt auch eine Großzahl von stehenden Gewässern, (z.T. aufgegebenen) Fischteichen, Feuchtsenken und kleinen Fließgewässern (III. Ordnung), deren Verbund eine intensive Beteiligung und Abstimmung mit den Interessen von Eigentümern erfordert. Hinzuzuziehen sind Gewässer im öffentlichen Eigentum, darunter auch Domänen- und Klosterbesitztümer sowie Überlegungen der Metropolregionen (z.B. Hamburg-Bremen-Oldenburg -Nordseeküste).

Zu 29 / 38 / 40) Besonders in Agarintensivgebieten wie Cloppenburg und Vechta sind erhebliche bundesgeförderte Projekte zur Reduzierung der mit Nährstoffen, Nitrat und Human-/Tierarzneimittel-belasteten Grund- und Oberflächenwasser (z.B. der Antibiotika als Indikator) dringend und schneller notwendig.

Zu 35) Trinkwasserschutzgebiete sind großzügig auszuweisen, die düngeintensive Landwirtschaft zugunsten von extensiver Grünlandwirtschaft und Ausgleichszahlungen zu beenden. Rund um Wasserentnahmestellen ist -soweit nicht vorhanden- eine Aufforstung zu empfehlen (z.B. OOWV 2x 1.000 ha).

Zu 36 / 56) Bei Kläranlagen ist eine vierte Reinigungsstufe über größere wasserpflanzenreiche Schönungsteiche notwendig. Bei geringer Leistung, auch zu kalter Winterzeit, sind zügige Nachrüstungen notwendig. Rückgewinnung von Wertstoffen aus Abwasser / Klärschlämmen fördern.

Zu 39 / 58) Flächengebundene Tierhaltung ist als zeitnahes Ziel verbindlich. Eine Verbringung oder zentrale Behandlung von Flüssigmist (Gülle) auf Fremdflächen sind aus Gründen des Grund- und Gewässerschutzes sowie der Tierhygiene (Seuchenschutz) nicht mehr zulässig. Das betrifft die zentrale „Gülleaufbereitung“ ebenso wie die Verteilung über Güllebanken. Die Bundes-Gülleverordnung der neunziger Jahre und die Landes-GülleVO bzw.-Erlasse weisen praktikable Regeln aus (z.B. in Niedersachsen). Von Bedeutung sind auch geförderte Nebenerwerbsbetrieb und Extensivtierhaltungen (1 Milchkuh / ha). Betroffen sind vor allem wiesenvogel-bedeutsame Gebiete, auf denen z.B. bis zu 200 Kühe/ha in Portionsbeweidungen gehalten werden (darin gibt es keine Bruterfolge von Kiebitzen etc.). Alternativ wären Grünlandruhezonen von März bis Juli -unterstützt durch Ausgleichszahlungen- auszuweisen, was dem Artenschutz zugutekäme. Eine Förderung weiterer „Standbeine“ wie Ferien auf dem Bauernhof, Energiegewinnung, Landschaftspflege oder Vertragsnaturschutz käme diesem Ziel und der Absenkung der Milchkuhhaltung entgegen. Biogasanlagen sollten nur im dörflichen bzw. kleinen betriebswirtschaftlichen Rahmen erweitert werden. Zu beachten ist, dass vergorene Reststoffe die Mikrobiologie und Biologie der Mesofauna verändert, was auch Grundwasser und Drainagen / Oberflächenwasser kontaminieren kann.

Zu 45 / 47) Sicherheitsmaßnahmen im Falle evtl. Sabotagen und cyberkriminelle Angriffe gegen die Trink- und Abwasserversorgung sind zum Schutz kritischer Infrastruktur fortzuschreiben bzw. zügig anzustreben. Auch der Katastrophenschutz muss über entsprechende Pläne für die Notversorgung der Bevölkerung über Notbrunnen-Netze -auch auf dem Lande – verfügen.

Zu 46 / 55) Wasserkraft-Anlagen sollten nicht erweitert bzw. vermehrt werden, auch kleine Stromgeneratoren stehen dem Artenschutz, insbesondere für Fische und Wirbellose entgegen. Fischtreppen an Staus oder Schleusen sind gewässerschonend, flach und breit genug anzulegen oder zu erweitern. Die Kosten tragen die Betreiber.

Zu 50 / 51) Zum Auffangen von Hochwasserwellen infolge Stark-/Dauerregens, Tornado-Niederschlägen oder Schneeschmelze sind weiträumige Niederungen und Auffang-Bereiche vorzuhalten und von jeder Bebauung freizuhalten. Die Grünlandflächen kommen dem Wiesenvogelschutz zugute. Kanalisationen und Vorfluter sind durch die Laufverlängerung von Fließgewässern und durch Dachwasser-Verrieselungen zu entlasten. Moore sind als Rückhalteflächen ungeeignet. Gefahren- und Risikokarten sind zu erstellen und öffentlich zugänglich zu machen. Die Bebauung hat sich nach dem Überschwemmungsrisiko in 100 Jahren, also nach den Geländehöhen zu richten.

Zu 57) Den 17 Vorschlägen zur Weiterentwicklung des Wasserrechts wird zugestimmt.

Zu 61) Die Erhebung, Speicherung und Nutzung gewässerrelevanter Daten ist von besonderer Wichtigkeit, wenn es darum geht, historische Entwicklungen (Trends) im Vergleich zu ermitteln. Dazu gehören nicht nur die durch die Statistikämter und Landwirtschaftskammern erfassten Grunddaten von Natur und Land(wirt)schaft, sondern auch die auf kommunaler Ebene erhobenen Kataster für Güllemengen und deren Verbringungen sowie -für den Artenschutz besonders wichtig- die jahrzehntelangen Angaben zu den Kompensationsmaßnahmen (Ausgleich und Ersatz), diese müssen mit entsprechenden Kartenauszügen öffentlich einsehbar sein. Das betrifft auch wasserschonende Maßnahmen in Intensivgebieten. Die meisten Angaben dieser Art sind auch heute trotz der Informationsgesetzgebung auch für anerkannte Naturschutzverbände nicht zugänglich, es sei denn, es werden konkrete Einzelfälle erfragt.

.

Bezug:

Nationale Wasserstrategie, Kabinettsbeschluss vom 15. März 2023, 120 Seiten, Berlin

www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Binnengewaesser/nationale_wasserstrategie_2023_bf.pdf